D'abord installé près de la côte, le quartier juif se situe ensuite au centre de la cité, près du Konak ; au XIXe siècle, il a un aspect misérable ; les habitants n'en sortent guère. Vers 1900, les Juifs de Smyrne participent à nouveau à l'expansion économique du grand port égéen et sortent de leur isolement. L'incendie de septembre 1922, qui met fin à la guerre gréco-turque, bouleverse l'équilibre urbain. La transformation de l'État plurinational ottoman en un État-nation turc, les maladresses du gouvernement républicain, l'instauration d'un impôt frappant préférentiellement les non musulmans, la création de l'État d'Israël, provoquent une émigration massive des Juifs de Smyrne. Ils sont aujourd'hui moins de 2 000.

Le peuplement juif de Smyrne

L’établissement des Juifs à Smyrne est relativement récent. Certes, lorsque les Ottomans conquièrent Smyrne en 1424, ils y trouvent une communauté juive habitant la ville depuis l’époque alexandrine. Smyrne est l’une des sept églises de l’Apocalypse de Saint-Jean ; les Juifs y sont cités. Pionos, dans sa vie de Saint-Polycarpe, martyrisé à Smyrne au IIe siècle, fait allusion aux Juifs à plusieurs reprises. Une inscription du vieux cimetière juif de Bahri-Baba date du IIe ou du IIIe siècle. Le nom de l’une des synagogues la fait remonter à l’époque byzantine (Galanté, 1937 : 7-8). Comme toutes les communautés juives de la région égéenne, hellénophones, qualifiées de «romaines» ou « romaniotes », la communauté de Smyrne devait compter quelques centaines de personnes (Starr, 1970 ; Galanté, 1940).

Il est possible qu’à cette communauté «romaniote» soient venus se joindre, au XIVe siècle, des Juifs expulsés d’Europe occidentale et d’Europe centrale, puisque, avant même la prise de Constantinople par Mehemet II, l’Empire ottoman était vu par les Juifs européens comme un havre où ils pouvaient « mener une existence paisible à l’ombre de [leur] vigne et de [leur] figuier » (Benbassa, 1993 : 62-63).

Constantinople conquise, Mehemet II veut la repeupler d’éléments fidèles. Il a recours au sürgün, ce transfert autoritaire de populations n’épargnant aucun groupe ethnique ou religieux et concernant aussi bien musulmans que chrétiens et juifs (Hacker, 1982 : 117-126). C’est ainsi que des communautés «romaniotes» sont transférées en masse vers la nouvelle capitale ottomane. On peut donc penser que Smyrne, à la fin du XVe siècle, est vidée de ses Juifs. En vertu de la même politique, lorsqu’en 1492, les Juifs sont expulsés d’Espagne et, quelques années plus tard du Portugal, et qu’ils se réfugient dans l’Empire ottoman, ils sont autoritairement dirigés vers Constantinople. Pendant tout le XVIe siècle, si quelques voyageurs témoignent avoir rencontré tel ou tel commerçant juif à Smyrne, il n’est guère fait mention d’une communauté juive organisée, contrairement à d’autres villes anatoliennes (Goffman, 1990 : 78-92). Rien n’indique, en effet, que des Juifs ibériques soient venus s’établir à Smyrne dans les années suivant immédiatement l’expulsion. Alors que, dans les autres villes ottomanes, les Juifs se sont groupés par communauté d’origine, autour de synagogues qui s’appellent «Toledo», «Aragon» ou «Perpinyan», à Smyrne, aucune synagogue ne porte le nom d’une ville d’Espagne (Galanté, 1939 : 73). D’après la tradition locale, il était parfois nécessaire de faire venir à Smyrne des Juifs de Magnésie ou de Tiré pour arriver au quorum de dix, indispensable à toute cérémonie religieuse. Par ailleurs, à la fin du XVIe siècle, on ne trouve aucun juif dans les registres des impôts de la ville (Goffman, 1990 : 80).

Au début du XVIIe siècle, la ville de Smyrne devient un centre important pour le commerce de la soie et pour celui des productions agricoles d’Anatolie occidentale. Son port devient très actif. Une communauté juive, qui deviendra vite florissante, se constitue à partir de trois sources d’immigrations. D’une part, de la péninsule ibérique continuent à arriver des Juifs, ou plus exactement des Marranes, ces Juifs convertis au catholicisme et pratiquant, ou accusés de pratiquer en secret, la religion juive et qui, pourchassés par l’Inquisition, échappent par l’exil au bûcher. Il semble, en particulier, qu’un certain nombre de Marranes portugais, se soient installés à Smyrne au XVIIe siècle et aient donné le nom de «Portugal» à leur synagogue [Note : cette synagogue a gardé son nom pendant trois siècles et a été détruite par un incendie en 1980]. D’autre part, des villes proches de Smyrne, Magnésie, Tiré, Urla où s’étaient installés un certain nombre d’immigrés ibériques, les Juifs convergent vers Smyrne, refoulés par l’instabilité politique locale et par le brigandage qui sévit dans la campagne anatolienne, et attirés par la prospérité croissante du port égéen (Shaw, 1991) ; des îles proches, en particulier de Chio, arrivent aussi des immigrants juifs, ainsi que de Corfou, de Crète et de Janina (Frangakis, 1985 : 27-42). Enfin, Salonique, où s’est établie une colonie importante de Juifs ibériques, est en proie à une crise grave de l’industrie textile à laquelle sont employés beaucoup de Juifs : il en résulte de nombreux départs, en particulier vers Smyrne (Nehama, 1978).

À Smyrne, les Juifs acquièrent une place importante dans le commerce de la soie, de la laine, du coton, du café, de l’indigo, du poivre, de la cire, ainsi que dans les activités monétaires (Frangakis, 1985). Ils sont changeurs, collecteurs d’impôts. Venus de la péninsule ibérique plus tard que leurs coreligionnaires des autres villes ottomanes, ils écrivent encore l’espagnol -qui restera leur langue vernaculaire- en caractères latins et non en caractères hébraïques, comme en prendront l’habitude leurs descendants. Ils sont donc de précieux intermédiaires auprès des négociants européens et de précieux auxiliaires comme drogmans des consuls (Galland, 2000 : 139-143). Alors qu’à la fin du XVIe siècle, il n’y avait aucun Juif dans le registre des impôts, il y en a 92 en 1640 (Goffman, 1990 : 85). Ils obtiennent souvent le statut de protégés des puissances européennes. Le chiffre de la population juive devient important, parallèlement à l’accroissement de l’ensemble de la population. Tavernier évalue en 1631 à 7 000 le nombre des juifs pour une population totale de 90 000 habitants ; Spon en 1673 à 15 000 pour 55 000 habitants (Iconomos, 1868). Ces chiffres sont, semble-t-il, très exagérés et rendent probablement compte de l’influence qu’attribuaient aux Juifs les voyageurs européens. Les chiffres de Pitton de Tournefort, en 1702, sont sans doute plus proches de la réalité (1 800 juifs sur une population totale de 27 000 habitants), de même que ceux d’Aubry de la Mortraye en 1699 (1 500 juifs pour 24 000 habitants) (Pitton de Tournefort, 1982 : 313 et note 22).

Les épidémies de peste qui, presque chaque année, en particulier en 1616, 1659, 1663, font un grand nombre de victimes, le tremblement de terre de 1688 qui dévaste la ville (Galanté, 1937 : 200-207), ne freinent pas durablement l’expansion économique de la communauté juive. La crise grave que traverse toute la judéïté ottomane lorsqu’en 1648, un jeune rabbin smyrniote, Sabbetaï Sevi, se proclame Messie et entraîne à sa suite un grand nombre de fidèles, est relativement bien surmontée à Smyrne même (Scholem, 1983).

Un facteur contribue à asseoir la place que tiennent les juifs dans l’économie smyrniote : l’arrivée des Livournais [Note : Ferdinand 1er, grand duc de Toscane accorde des avantages particuliers aux commerçants juifs qui s’installent à Pise et à Livourne par un édit datant du 10 juin 1593 « la Livornina ». Cet édit a pour objet de favoriser la création d’un port franc à Livourne]. Les Marranes ibériques, attirés à Livourne par l’ouverture d’un port franc, commercent avec les ports de Méditerranée orientale, Salonique surtout, mais aussi Smyrne. Certains d’entre eux s’y installent et constituent une sorte d’aristocratie italophone, acquièrent la protection des consuls occidentaux et servent d’intermédiaires entre les Juifs locaux et les commerçants européens.

À l’inverse de l’ensemble de la communauté juive ottomane, dont la décadence, déjà commencée au XVIIe siècle, va s’aggraver au siècle suivant, les Juifs de Smyrne connaissent donc, au XVIIIe siècle, une ère de prospérité économique et d’épanouissement intellectuel.

Le premier quartier juif

Située sur la rive méridionale d’un golfe profond, la ville de Smyrne occupe une mince bande littorale et les premières dénivellations d’une hauteur de quelques centaines de mètres, le mont Pagus, sur laquelle se dresse une forteresse byzantine reconstruite par les Génois. Après s’y être réfugiée à l’époque des invasions mongoles, la population réoccupe progressivement les pentes de la colline jusqu’à une deuxième citadelle bâtie le long du rivage (Goffman, 1990 : 11-12). Galland, qui visite Smyrne en 1678, décrit la population de cette citadelle : 15 000 à 16 000 familles turques, 800 familles grecques, 130 arméniennes et 150 juives (Galland, 2000 : 107-108). Cette population est groupée en quinze quartiers : onze d’entre eux sont exclusivement turcs, trois sont grecs, arméniens ou juifs, un franc. Galland note que si les onze quartiers turcs sont exclusivement occupés par des Turcs, dans les autres quartiers, des Turcs cohabitent avec des Grecs, des Arméniens, des Juifs ou des Francs. Le caractère imparfait de la séparation ethnico-religieuse est un point important à noter. Hormis dans le quartier franc, un grand nombre de maisons sont en terre ou en boue séchée. Beaucoup d’entre elles sont des sortes de han-s où logent plusieurs familles [Note: un han est, en principe, un caravansérail où sont accueillis les voyageurs. Par extension, ce terme peut désigner un bâtiment comportant plusieurs logements autour d’une cour centrale]. Beaucoup de Juifs, affirme Galland, sont propriétaires de leur maison. Le chiffre de 150 familles juives habitant la citadelle est difficilement compatible avec celui de la population juive totale, évaluée par Galland (2000 : 139-143) lui-même à 10 000. On peut donc penser qu’il existe un autre quartier juif, probablement déjà situé entre la citadelle du bord de mer et le fort du sommet de la colline.

Le terme de «quartier» désigne, en fait, un ensemble de quelques rues groupées autour d’un lieu de culte qui lui donne souvent son nom. Il s’agit donc de sous-quartiers, chacun d’entre eux constituant une unité administrative et fiscale aux yeux des autorités ottomanes (Smyrnélis, 2000 : 368-370). Les Juifs, écrit Galland (2000 : 139-143), ont sept synagogues ; chacune d’entre elles élit un député qui règle les affaires judiciaires propres à ses coreligionnaires et qui est chargé de collecter les impôts dus à l’autorité turque.

Le second quartier juif, proche du Konak

Le tremblement de terre de 1688 fait 15 000 morts et détruit les deux tiers des maisons (Iconomos, 1868). Néanmoins, la situation très favorable du port, bien abrité au fond du golfe, amène à Smyrne de nombreux Européens (Galland, 2000 : 104). C’est un tournant dans l’organisation urbaine. Les récits des voyageurs ne font plus état de la citadelle du bord de mer. La petite plaine côtière, « lieu de marécages qui exhalent des vapeurs dangereuses en automne » (Smyrnélis, 2000 : 369) était, jusque-là, occupée par quelques commerçants européens installés à proximité de la douane, dans des maisons sur pilotis dont le rez-de-chaussée est un magasin donnant directement sur la mer (Galland, 2000 : 105). Les marais sont asséchés. Les habitations occupent un espace continu, du mont Pagus à la côte. C’est justement le long du rivage que va se bâtir le quartier franc, qui va devenir la partie la plus commerçante, la plus animée et la plus élégante de la ville.

Le quartier juif occupe, à cette époque, la place qui sera la sienne au XXe siècle, au centre de la ville, immédiatement au nord du quartier turc qui descend des pentes du mont Pagus, à proximité du Bazar.

Les Juifs conservent, au XVIIIe siècle, une certaine place dans l’économie de la ville : en 1812, 53 des 100 marchands protégés par le consulat de France sont juifs (Benbassa, 1993 : 117). Néanmoins, avec quelques décennies de retard, la décadence de la judéité smyrniote va s’aligner sur celle de l’ensemble de la judéité ottomane (Note : Les Juifs ottomans avaient connu, au XVIe siècle, une période de prospérité due aux contacts qu’ils avaient gardés avec l’Europe occidentale et à leur connaissance des langues et de l’écriture en caractères latins ; progressivement, ils sont supplantés dans leur rôle d’intermédiaires par les Grecs et les Arméniens ; pour les Juifs ottomans, le siècle des Lumières est un siècle obscur. À Smyrne, cette décadence est de quelques décennies plus tardive que dans le reste de l’Empire.]

L’aspect du quartier juif va donc progressivement se dégrader jusqu’à prendre les sombres couleurs que décrit en 1873 le représentant de l’Alliance israélite universelle venu étudier la création d’une école [Note : fondée à Paris en 1860, l’Alliance israélite universelle a pour but de «régénérer» les Juifs méditerranéens par l’instruction. Elle a créé un important réseau d’écoles dans l’Empire ottoman.]

« Lorsqu’on entre dans les maisons habitées par ces pauvres gens, on a le cœur navré. […]. On voit des familles entières, composées de huit, dix ou douze membres, logées dans un souterrain où le jour pénètre par une porte qu’on serait tenté d’appeler un soupirail. On ne comprend pas comment des êtres humains peuvent vivre dans ces caves » (Bulletin de l’Alliance, 1874 : 70).

« La cour tient lieu de salon […]. Les chambres sont très négligées. Les habitants sont obligés, pendant l’été, de dormir sur les terrasses ou dans les cours » (Cazès, 1873 : 141-147).

La maison juive traditionnelle est de type espagnol : le kortijo comprend une cour centrale, souvent ornée d’un jet d’eau et des pièces ouvertes sur cette cour et disposées tout autour d’elle. La cour sert de salle de séjour et de réception. Une telle demeure, autrefois confortable, est devenue le refuge de plusieurs familles ; parfois les frères et les sœurs continuent à vivre ensemble avec leur propre famille, dans l’une des pièces groupées autour du kortijo. On trouve aussi des habitations constituées d’une minuscule échoppe au rez-de-chaussée et d’un premier étage auquel on accède par un escalier raide. Les maisons sont souvent en bois. Les incendies sont fréquents et font des ravages : ceux de 1740, 1772, 1841, 1853, 1881 détruisent presque complètement le quartier juif. En 1772, les neuf synagogues de la ville brûlent ; elles ne sont reconstruites que trente ans plus tard ; elles prennent feu à nouveau en 1841 (Galanté, 1937 : 204-207). Le tremblement de terre de 1688 détruit presque entièrement la ville. Celui de 1778 est tout aussi dévastateur. Celui de 1850 fait, lui aussi, des dégâts sévères. Quant aux épidémies de peste et de choléra, elles sont fréquentes dans ce quartier insalubre, dans ces maisons à l’hygiène rudimentaire.

Malgré ces fléaux, la population juive augmente : vers 1900, elle est chiffrée à 20 000, 25 000 et même 40 000 habitants, pour une population totale évaluée, suivant les auteurs, de 100 000 à 180 000 habitants (Nahum, 1997). Cette population est groupée en «quartiers» ou, plus exactement, comme nous l’avons vu plus haut, en sous-quartiers de deux ou trois rues. En 1904, on en compte sept (Galanté, 1937 :12-14). Le «quartier» principal est celui de la rue commerçante, où se tient le marché, Ergat Bazar. On remarque, à la même époque, une vingtaine de synagogues. L’une d’entre elles remonte à l’époque byzantine. Certaines datent du XVIe ou du XVIIe siècle. Elles ont presque toutes été reconstruites à plusieurs reprises après incendies et tremblements de terre. Outre leur fonction de lieux de culte, ce sont des lieux de réunion ; elles seront très utilisées à cet effet pour les opérations électorales qui deviendront fréquentes après la prise du pouvoir par les Jeunes Turcs en 1908. C’est aussi dans les synagogues que seront hébergés les réfugiés recueillis à Smyrne lors des catastrophes naturelles comme, par exemple, le tremblement de terre qui détruit le quartier juif d’Aïdin en 1902 (Nahum, 1997 : 31) ou encore les Juifs russes fuyant les pogroms en 1892 (Nahum, 1997 : 40), sans parler des rescapés des événements sanglants de la guerre gréco-turque de 1919-1922 (Nahum, 1997 : 158-180). À côté de ces synagogues, il y a un grand nombre d’oratoires, installés dans la maison même de leur propriétaire, avec une entrée séparée pour en permettre l’accès aux fidèles, souvent utilisés seulement le samedi et lors des fêtes (Galanté, 1937 : 37-45). L’entrée discrète de ces oratoires, leur situation intime et familiale témoignent probablement du désir de la communauté juive de passer en quelque sorte inaperçue et de traverser sans dommage les vicissitudes de l’histoire. Le grand nombre des lieux de culte reflète le caractère incontournable de l’observance religieuse. Au centre du quartier se trouvent le grand rabbinat, l’hôpital fondé en 1827, agrandi et entretenu par les Rothschild de Vienne, l’hospice où sont accueillis les indigents, le bain public, l’orphelinat, les écoles traditionnelles, en particulier le Talmud Tora et l’école fondée par l’Alliance israélite universelle en 1873. Tous ces bâtiments, connus de tous, rythment le quartier juif. Ils traduisent la permanence de la présence juive, des synagogues les plus anciennes à l’école de l’Alliance qui a pour mission l’ouverture vers la modernité. Ils expriment aussi la largeur des tâches incombant à la communauté : hygiène publique, prise en charge des orphelins, éducation des jeunes.

Autarcie complète ou ouverture vers l'extérieur ?

La vie sociale et culturelle des juifs de Smyrne dans la deuxième moitié du XIXe siècle est donc concentrée dans leur quartier. On peut considérer ce quartier comme un espace fermé sur lui-même, non pas, certes, entouré de remparts, non pas non plus délimité géographiquement avec précision, mais psychologiquement et socialement clos. Toute la vie d’un homme juif, à plus forte raison celle d’une femme, se déroule dans cet espace. L’enfant y naît. Il y va à l’école, dans une de ces écoles traditionnelles où un rabbin lui fait répéter des versets des livres saints à coup de punitions corporelles, ou encore au Talmud Tora ou à l’école de l’Alliance. L’adolescent va à la synagogue de la rue voisine. Tous les lieux publics que peut fréquenter le jeune adulte – grand rabbinat, tribunal religieux, sièges du Conseil communal et des assemblées, se trouvent dans le quartier même, ainsi que les lieux de loisirs – tavernes et cinéma, apparus peu après 1900 – et les boucheries où on peut acheter la viande abattue rituellement. L’hôpital est au centre du quartier. Seul le cimetière est en dehors de cet espace. Le vieux cimetière était situé très à l’ouest, sur la route de Tchechmé. Au XIXe siècle, le cimetière juif est plus proche, près de la mer, sur la colline de Bahri Baba, à l’extrémité orientale du faubourg de Caratache (Galanté, 1937 : 76-85).

Les Juifs de Smyrne sont cependant loin de vivre en autarcie complète. Le Bazar – le tcharchi – est immédiatement contigu à leur quartier. De nombreux Juifs y tiennent boutique, côtoyant les marchands et les artisans musulmans et chrétiens, d’autant plus qu’il y a une spécialisation des métiers en fonction de l’appartenance ethnico-religieuse. Les Juifs ont l’apanage du tissage de la soie, de l’artisanat du vêtement, de la cordonnerie, de la quincaillerie, de la fabrication et de la vente des sacs de jute. De nombreux marchands ambulants parcourent les quartiers musulmans et chrétiens et les campagnes environnantes, souvent accompagnés d’un âne lourdement chargé. Les portefaix, le plus souvent Juifs, transportent leur fardeau dans les quartiers chrétiens. En saison, la récolte des figues et leur conditionnement en vue de la vente locale et de l’exportation, occupent de nombreux journaliers juifs, hommes et femmes. Des Juifs sont propriétaires d’ateliers de textiles ou d’industries alimentaires ; ils ont donc accès aux autres quartiers pour écouler leurs produits. D’autres sont courtiers ou changeurs et exercent leur activité dans le quartier franc (Galanté, 1937 : 130-145). Plusieurs commerces appartenant à des Juifs sont situés dans le quartier franc ; après l’incendie de septembre 1922 qui a laissé intact le quartier juif, les rapports qu’adresse à Paris le directeur de l’école de l’Alliance signalent que les membres les plus aisés de la communauté qui avaient leurs boutiques ou leurs entrepôts à proximité des quais sont ruinés. La communauté juive, ou du moins certains de ses membres, n’est donc pas aussi enfermée dans son quartier qu’on pourrait le croire au premier abord.

Il est deux circonstances où le quartier juif s’ouvre à d’autres communautés. L’une est festive, c’est le carnaval de Pourim, la fête qui commémore le salut des Juifs de l’Empire perse au Ve siècle avant J.-C. Le carnaval de Smyrne est célèbre dans tout l’Empire ottoman. Hommes et femmes déguisés sont attablés dans les tavernes éclairées toute la nuit et parées de guirlandes. On chante, on danse au son des violons et des mandolines. Des cortèges de voitures parcourent le quartier juif, car chrétiens et musulmans viennent participer à la fête (Benveniste, 1891).

L’autre circonstance est bien différente. Aux approches des Pâques chrétiennes, les Juifs sont accusés d’avoir enlevé un enfant chrétien pour mêler son sang au pain azyme nécessaire à la célébration de la Pâque juive. Une foule grecque, armée de bâtons, envahit le quartier juif, brise les devantures, pille les boutiques, moleste les passants. À Smyrne, des incidents de ce genre se produisent en 1774, 1864, 1872, 1888, 1890, 1901, 1912, 1921 (Galanté, 1937 : 183-199). En 1901, un adolescent grec disparaît. On accuse les juifs. Des émeutiers grecs se rassemblent autour de la cathédrale Sainte-Photinie, grimpent au clocher, sonnent le tocsin. Le gouverneur turc fait intervenir des forces de l’ordre. On procède à des arrestations. Au procès, quelques mois plus tard, les avocats grecs et arméniens plaident l’ignorance et la persistance des superstitions qui sèment « la discorde entre deux grands peuples ». Le haut clergé grec déplore toujours les incidents provoqués par les accusations de crime rituel. « Ne laisse pas les fils de notre religion faire du mal aux fils d’Israël », écrit, en 1864, le patriarche de Constantinople au métropolite de Smyrne. En 1920, alors que la ville est sous administration grecque, la communauté juive est à nouveau accusée de crime rituel. Les incidents contribuent à l’opposition des Juifs à un rattachement de Smyrne au Royaume hellène.

Si donc, vers 1900, les Juifs de Smyrne ne se sentent vraiment chez eux que dans le quartier juif, s’ils n’en sortent pas la nuit, ils n’y sont pas non plus cloîtrés. Beaucoup d’entre eux le quittent souvent pour des raisons professionnelles. Quelques-uns tiennent boutique dans le quartier franc. Des familles turques ou arméniennes habitent dans certaines rues. Chrétiens et musulmans s’y rendent pendant le carnaval. Les Juifs ne se sentent pas, par ailleurs, parfaitement protégés dans ce quartier sans remparts, puisqu’au moment de Pâques, les incidents sont fréquents.

Les nouveaux faubourg résidentiels

À la fin du XIXe siècle, Smyrne connaît une grande expansion économique qui s’accompagne d’une modification urbaine importante. Les quais sont construits de 1867 à 1875 pour permettre aux bateaux de fort tonnage d’accoster (Oberling, 1986 : 315-325). Ils ont gardé le nom de «Cordon», probablement parce qu’un firman impérial, en 1848, avait ordonné de tirer un cordon pour permettre la mise en vente des terrains entre ce cordon et la mer (L’Impartial, 1848). Le quartier des quais, le quartier franc, est alors le centre européen élégant de la ville. C’est là, sur le quai même ou dans les rues proches, rue Franque et rue Parallèle, que se trouvent les sièges des compagnies maritimes, les commerces luxueux, les cafés, les clubs, le théâtre, le Sporting Club, le Casino. Le quartier s’étend le long de la mer, vers le nord-est, englobant la Bella Vista et la Punta. Immédiatement en arrière du quartier franc, est situé le quartier grec et, contigu à lui, le quartier arménien. Le quartier turc occupe les pentes du mont Pagus. Entre quartier turc et quartier arménien, tout près du Bazar, se trouve le quartier juif, la Djouderia. L’atmosphère de la ville est celle d’une ville coloniale, avec sa façade «européenne», élégante, aux belles maisons de pierre, et sa ville «indigène», aux rues étroites et mal pavées, aux maisons de bois ou de torchis, mal alignées.

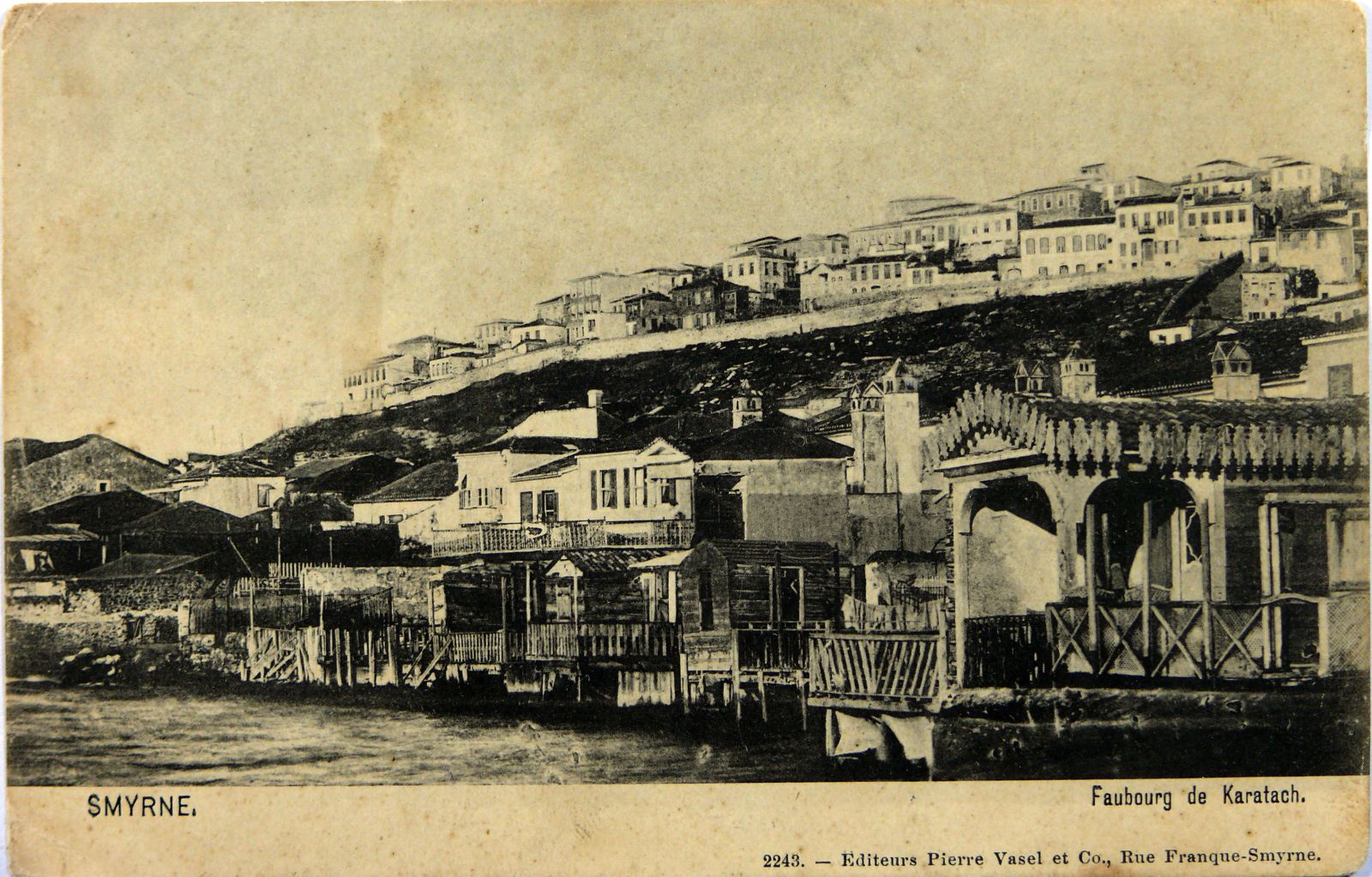

À la même époque, grâce à l’expansion économique de la ville, grâce aussi à l’action de l’Alliance israélite universelle, est apparue une bourgeoisie juive aisée. De même que la ville européenne s’est étendue le long des quais vers le Nord-Est, cette bourgeoisie a pris possession d’un nouveau quartier à l’Ouest, de l’autre côté du Konak, Caratache, qu’on écrit volontiers avec l’orthographe française. Prolongé à l’Ouest par d’autres faubourgs résidentiels, Caratache est habité par les notables juifs (Arié, 1904), qui s’y font construire de belles maisons de pierre à étage, à l’européenne. La façade sur rue est ornée de balcons de bois ; celle sur le golfe est souvent précédée d’une cour au bout de laquelle une cabine permet de se préparer aux bains de mer. De la terrasse, le soir, la famille prend le frais en admirant le coucher du soleil sur l’autre rive du golfe. Un ascenseur public relie ce nouveau faubourg au sommet d’une colline, elle aussi occupée par des maisons juives. Pour concrétiser cette nouvelle implantation, une grande synagogue est bâtie en 1905 (Galanté, 1937 : 43, 356-357). Un lycée juif est fondé, remplacé peu de temps après, faute de crédits, par une école primaire (Galanté, 1937 : 115). Le vieil hôpital du quartier traditionnel est devenu obsolète ; on décide donc la construction d’un hôpital moderne à Caratache ; on vend le han dont les revenus permettaient l’entretien de l’hôpital ; cette somme est le point de départ du financement du nouvel hôpital projeté ; s’y ajoutent une souscription, des dons et des legs, en particulier le don d’une grande maison à Caratache ; le firman impérial est promulgué le 14 décembre 1914 ; à peine l’hôpital commence-t-il à fonctionner, qu’il est réquisitionné par l’armée ; il ouvre à nouveau au public après la guerre, grâce à une subvention importante de la baronne Edmond de Rothschild et à de nouveaux dons (Galanté, 1937 : 96-98, 361-362).

Il faut une fois encore souligner le fait que, aussi bien dans les quartiers juifs traditionnels que dans les nouveaux quartiers résidentiels, la séparation topographique ethnico-religieuse n’est pas complète. Il y a des quartiers où Turcs et Juifs cohabitent et vivent en bonne intelligence (Benveniste, 1892). À Caratache, une rue en gradins porte le nom d’«escalier des Arméniens». Lorsqu’un commissaire de police est chargé de rechercher des Arméniens suspects, il les traque à Caratache (Chikurel, 1911). D’autre part, de plus en plus de Juifs travaillent dans le quartier franc, des négociants, des dirigeants de société, des directeurs de banque et un grand nombre d’employés, au point que certaines banques ferment le jour du Grand Pardon et celui du Nouvel An juif (Galanté, 1937 : 144-148). Sur le centre de loisirs que sont les Quais, les Juifs aisés ne dédaignent pas de siroter un raki ou de fumer un narguilé à la terrasse d’un café ou de passer une ou deux heures dans un club, où les journaux européens sont disponibles. Des magasins à direction juive s’ouvrent dans le quartier franc et appellent « l’aristocratie juive à s’y donner rendez-vous » (Le Boz del Puevlo, 1911). Un médecin juif, comme le font souvent des médecins grecs ou arméniens, donne des consultations dans une pharmacie des Quais (Le Boz del Puevlo, 1910-1911). Par ailleurs, la franc-maçonnerie a fait son apparition à Smyrne : la loge Homère du Grand Orient de France a son local dans le quartier franc ; notables chrétiens, musulmans et juifs s’y retrouvent (Bon, 1928).

Cette relative interpénétration des quartiers est facilitée par le développement des transports en commun. Deux lignes de chemin de fer Smyrne-Aïdin et Smyrne-Cassaba réunissent la ville aux cités proches. Un bateau assure un service régulier tout autour du golfe. Deux lignes de tramway à traction animale longent les quais de la Pointe au Konak et du Konak à Caratache. Elles font partie d’un plan de modernisation urbaine qui dote Smyrne de canalisations d’eau potable et d’un système d’égouts (Smyrnélis, 2000 : 383-388). Le quartier juif lui-même se modernise : on installe des fontaines, on interdit d’uriner dans la rue, d’y jeter des déchets ; les marchands ambulants sont priés de tenir leur étal propre, les bouchers de couvrir leur viande ; des mesures sont prises contre les chiens errants ; ces prescriptions sont rappelées à maintes reprises lors des épidémies de choléra (Le Boz del Puevlo, 1909-1911). En même temps, des magasins élégants s’ouvrent, des activités de loisir se créent, le cinéma fait son apparition (Le Boz del Puevlo, 1909-1911).

Malgré toutes ces mesures, le contraste s’accentue entre quartiers riches et quartiers pauvres, en particulier entre les nouveaux faubourgs résidentiels et le quartier juif traditionnel. Les loyers des maisons des quartiers pauvres baissent de 10 % chaque année. Pour remédier à cette situation, Midhat Pacha, gouverneur de la province en 1880-1881, envisage de percer une voie de circulation réunissant les quartiers de la ville haute ; le projet n’aboutit pas (Smyrnélis, 2000 : 387-389).

Dans la communauté juive, l’existence des nouveaux quartiers traduit bien un clivage social. La bourgeoisie qui y demeure parle volontiers le français enseigné à l’école de l’Alliance, s’habille à l’européenne, et regarde avec condescendance la classe populaire du quartier traditionnel (Nahum, 1997 : 121-124).

Après la guerre gréco-turque

Le grand incendie de septembre 1922, qui met fin à la guerre gréco-turque, bouleverse le paysage urbain de Smyrne ; il détruit entièrement les quartiers franc, arménien et grec, ne laissant subsister que la Pointe. Il ne reste plus dans la ville, après la guerre gréco-turque et le traité de Lausanne, ni Grecs ni Arméniens. Restés intacts, les quartiers juifs continuent à être habités par les Juifs ; jusqu’à la fin des années 1930, il y a toujours un hôpital israélite et des écoles juives. Mais, par vagues successives, les Juifs quittent la ville. Il y avait déjà eu un mouvement d’émigration avant la Première Guerre mondiale. Les soubresauts de la guerre gréco-turque, ses conséquences économiques, les maladresses de la transformation de l’Empire ottoman plurinational en un État-nation turc, en particulier le désir du gouvernement républicain d’imposer à tous les citoyens turcs l’usage exclusif de la langue turque, amenant l’impossibilité pour les Juifs de continuer à parler le judéo-espagnol, resté leur langue vernaculaire, provoquent de nouveaux départs. En 1942, un impôt sur le capital frappe de manière inégale les musulmans et les non-musulmans ; les conséquences immédiates sur la communauté juive en sont graves ; le traumatisme qu’il engendre est durable. La création de l’État d’Israël vide finalement la ville de ses Juifs.

Aujourd’hui, bien que depuis 1970 les recensements ne mentionnent plus la religion, on peut estimer le nombre de juifs d’Izmir à moins de 2 000, Izmir, car plus personne n’appelle la ville Smyrne. Ceux qui ont plus de 70 ans comprennent l’espagnol et le français qu’ils ont appris à l’école de l’Alliance ; ils le parlent souvent entre eux. Ceux qui ont moins de 50 ans ne parlent que le turc, ne comprennent pas le français et connaissent quelques bribes de l’espagnol de leurs grands-parents. La séparation topographique persiste, mais les Juifs n’habitent plus le quartier juif traditionnel ni Karataş —personne n’écrit plus Caratache. Ils ont migré à Alsancak –Alsandjak - le nouveau nom de la Punta. Ils y ont construit une petite synagogue.

La mémoire urbaine de la Smyrne d’autrefois persiste chez les Juifs de la nouvelle diaspora smyrniote ou chez leurs descendants, en Israël, en France, en Amérique du Sud ou aux États-Unis. Ils parlent avec émotion et nostalgie des maisons de Caratache ou de l’animation d’Ergat Bazar et collectionnent les cartes postales de l’époque, à légende française.

À Izmir même, le vieux quartier juif est pratiquement abandonné. Il n’y a plus aucun kortijo intact et les petites maisons avec leur boutique au rez-de-chaussée sont en ruines. La maison de Sabbetaï Sevi est transformée en entrepôt ; elle devrait faire partie du patrimoine du judaïsme, mais elle va bientôt finir de crouler. L’école de l’Alliance est intacte ; c’est une école municipale modèle, turque bien entendu ; elle continue à être fréquentée par des enfants juifs qui viennent de loin pour y être scolarisés. Les quartiers ont des noms turcs, Güneş, Istiklal mahallesi (Galanté, 1937 : 13), mais continuent souvent à être désignés dans la conversation courante, par leurs noms d’autrefois.

À Karataş, où n’habite plus qu’une seule famille juive, on a du mal à traverser la rue principale devenue Midhat Pasa Caddesi, dans le tintamarre d’une circulation automobile intense. Une voie autoroutière, le long de la rive, sépare les maisons du bord de la mer. Celles-ci ont d’ailleurs presque toutes disparu, remplacées par des immeubles de huit ou dix étages. L’école primaire juive a été détruite par un incendie et un parc automobile installé sur son emplacement.

Chez les habitants juifs actuels d’Izmir, on décèle une certaine frilosité quand on veut leur faire évoquer le passé urbain de la ville. Peut-être veulent-ils être regardés comme des «citoyens turcs comme les autres», sans particularisme actuel ni passé. Néanmoins, si la grande synagogue Portugal a été détruite par un incendie, la plupart des lieux de culte sont pieusement entretenus par les familles qui les possèdent ; ils n’ouvrent qu’exceptionnellement pour les grandes fêtes ou les mariages. Il en est de même de la grande synagogue de Karataş, elle aussi remarquablement conservée. Il en est de même aussi du siège du grand rabbinat où est gardée une collection de manuscrits et d’objets du culte et où l’on peut consulter des registres d’état-civil datant de plus d’un siècle.

Du côté turc, il semble qu’une tendance se fasse jour à se souvenir qu’Izmir s’est appelée aussi Smyrne et a été une ville plurilingue et pluriculturelle, une ville où « tous les peuples se coudoient » (Du Camp, 1985 : 365). Certes, il ne reste rien du quartier grec ; on peut à peine identifier l’emplacement de la cathédrale Sainte Photinie. Mais, dans Alsancak, quelques belles maisons grecques ont été restaurées ; l’une d’entre elles, bâtie en 1888, est un restaurant élégant. Des livres, des expositions de cartes postales racontent une histoire urbaine et humaine longtemps occultée. Les quais, fermés à la circulation automobile dans la soirée, sont restés un lieu de promenade apprécié. À proximité immédiate, non loin de l’hôtel Hilton, l’église latine Saint-Polycarpe est un havre de paix : on peut y lire, sur les pierres tombales, les noms des Français de Smyrne de l’époque où la ville était « la plus belle des Échelles du Levant » (Deschamps, 1894 : 116).

L’effort de mémoire actuel des Turcs est d’autant plus méritoire que la ville, qui compte maintenant plus de deux millions d’habitants, en avait 180 000 avant la Première Guerre mondiale ; si on tient compte de la disparition des communautés grecque, arménienne et latine et de la quasi-disparition de la communauté juive, il y a donc très peu de descendants d’Izmirlis parmi les habitants actuels ; il y en a beaucoup plus en Europe ou en Amérique.

Il y a aussi un effort des autorités turques pour maintenir la mémoire urbaine juive. À Karataş, l’ascenseur qui réunissait la ville basse et la ville haute a été restauré. Il ne sert plus de voie de communication mais mène à un restaurant qui en occupe le sommet, d’où l’on a une vue panoramique sur le golfe. La rue qui conduit à l’ascenseur, elle aussi réhabilitée, porte le nom de Dario Moreno, un Juif de Smyrne qui s’est illustré en France dans la chanson dans les années 1960.

Henri Nahum, « Les Juifs à Smyrne : de l’enfermement à l’ouverture vers le monde », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée [En ligne], 107-110 | septembre 2005, mis en ligne le 05 janvier 2012, consulté le 14 décembre 2021. URL : http://journals.openedition.org/remmm/2799 ; DOI : https://doi.org/10.4000/remmm.2799

Bibliographie

Arié G., 2 février 1904, Archives de l’Alliance israélite universelle, Turquie, lxxvii E.

Benbassa E. et Rodrigue A., 1993, Juifs des Balkans : espaces judéo-ibériques, xive-xxe siècles, Paris, La Découverte.

Benvenisté A., 4 mai 1891 et 5 mai 1892, Archives de l’Alliance Israélite Universelle, Turquie, ic 1-7.

Bon E., 1928, La franc-maçonnerie à Smyrne, Istanbul, Imprimerie française.

La Boz del Puevlo, 1909-1912, Izmir.

Cazès D., 1873, « Rapport sur les écoles et les institutions de la communauté israélite de Smyrne », Bulletin semestriel de l’Alliance Israélite Universelle, 2e semestre, Paris.

Deschamps G., 1894, Sur les routes d’Asie, Paris, Armand Colin.

Chikurel R., 1911, « Mis memorias » , La Boz del Puevlo, Izmir.

Du Camp M., 1859, in Berchet J.-C., 1985, Le voyage en Orient : Anthologie des voyageurs français dans le Levant au xixe siècle, Paris, Laffont.

Frangakis E., 1985, « The Raya Communities of Smyrna in the 18th century (1690-1820). Demographic and economic activities », Actes du colloque international d’Histoire. La ville hellénique. Héritages ottomans et État grec, Athènes.

Galanté A., 1937, Histoire des juifs d’Anatolie : Les juifs d’Izmir (Smyrne), 1er volume. Istanbul : Babok.

— 1939, Histoire des juifs d’Anatolie, 2e volume, Istanbul, Babok.

— 1940, Les juifs de Constantinople sous Byzance, Istanbul, Babok.

Galland A., 2000, Le voyage à Smyrne (1678), Paris, Chandeigne.

Goffman D., 1990, Izmir and the Levantine World, 1550-1650, Seattle, London, University of Washington Press.

Hacker J.H., 1982, « Ottoman Policy toward the Jews and Jewish Attitudes toward the Ottomans during the fifteenth century », in B.

Braude and B. Lewis (dir.), Christians and Jews in the Ottoman Empire: the Functioning of a Plural Society. Volume I: the Central Lands,

New York, London, Holmes and Meier.

Iconomos C., 1868, Étude sur Smyrne, Smyrne, Tatikian.

L’Impartial, 12 mai 1848, Smyrne.

« Lettre de Smyrne », 1874, Bulletin semestriel de l’Alliance Israélite Universelle, 2e semestre, Paris.

Nahum H., 1997, Les juifs de Smyrne (xixe -xxe siècle), Paris, Aubier.

Oberling P., 1986, « The quays of Izmir », in J. Batu et J.L. Bacqué-Grammont (dir.), L’Empire Ottoman, la République de Turquie et la France, Istanbul, Isis.

Pitton de Tournefort J., 1982, Voyage d’un botaniste : II La Turquie, la Géorgie, l’Arménie, Paris, Maspéro.

Shaw S.F., 1991, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, New York, New York University Press.

Scholem G., 1983, Sabbetai Tsevi : le messie mystique, 1626-1676, Lagrasse, Verdier.

Smyrnélis M.C., 2000, Une société hors de soi. Identités et relations sociales à Smyrne aux xviiie et xixe siècles, Thèse de Doctorat, École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Starr J., 1970, The Jews in the Byzantine Empire, New York, Burt Frankin.